A priori, si l’on évoque un moteur détenteur du record de vitesse dans la ligne droite des Hunaudières, totalisant plusieurs victoires en rallye-raid et ayant équipé des modèles aussi différents que la Renault 18 des frères Marreau, la Dodge Monaco, la grande majorité des Venturi, la Volvo 780, la DeLorean DMC-12 ou l’Alfa 155 V6 ITC, tout petrolhead digne de ce nom doit éprouver un minimum de respect, voire d’enthousiasme. Cependant, pour des motifs aussi mystérieux qu’irrationnels, le V6 PRV — que chacun aura reconnu — a plus souvent suscité moqueries, remarques acides ou bras d’honneur que la considération à laquelle il aurait légitimement pu prétendre. Car, disons-le tout net, il s’agit là d’un moteur dont la légende a bien trop tardé à s’écrire, obscurcie par des jugements souvent convenus, formulés par des esprits incapables de s’écarter d’une certaine bien-pensance. Et pourtant, comme nous allons le voir, ce groupe à la destinée contrariée aura prouvé avec panache que les Anglais, les Italiens ou les Allemands n’étaient pas les seuls à pouvoir revendiquer la compétence et le talent nécessaires à la conception d’un six-cylindres à la fois sophistiqué et performant. À présent, il est grand temps de lui rendre l’hommage qu’il mérite depuis si longtemps…

La volonté de voir (déjà) grand

Comme chacun sait, à la fin des années 1960, cela faisait déjà de longues années que l’industrie automobile hexagonale avait renoncé à proposer mieux que de plébéiens quatre-cylindres à une clientèle qui, en toute logique, avait pris l’habitude de se fournir en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis ou en Italie. Bien sûr, la brève aventure de Facel-Vega avait pu entretenir l’illusion d’une grandeur retrouvée, mais l’artisan de cette courageuse tentative, Jean Daninos, n’avait eu d’autre choix que de se tourner vers Chrysler pour disposer de V8 évidemment inexistants en France. Toutefois, à peu près au moment où Citroën s’apprêtait à mettre la main sur Maserati afin de pouvoir motoriser correctement sa future SM, la coopération technique entre Peugeot et Renault, initiée dès 1966, allait donner naissance à un double projet, étonnamment ambitieux lorsqu’on le contemple depuis la morne fenêtre de notre début de XXIe siècle. Sochaux et Billancourt — rejoints en cours de route par Volvo, désireux de remplacer le rustique six-en-ligne de sa 164 — avaient en effet résolu d’associer leurs ressources afin de (re)faire irruption sur le segment des routières de haut de gamme et même, n’ayons pas peur des mots, de luxe ! Un tel dessein passant nécessairement par la conception de moteurs suffisamment concurrentiels pour pouvoir rivaliser avec Jaguar, Mercedes-Benz ou BMW, il fut décidé de créer une co-entreprise, fièrement baptisée la Française de mécanique, ainsi qu’une usine dédiée, sise à Douvrin, à quelques encâblures de la bonne ville de Lens. Ladite usine n’était d’ailleurs pas cantonnée au futur duo censé animer les berlines statutaires que préparaient les deux firmes, mais devait également, à terme, produire des quatre-cylindres destinés à des modèles plus prolétariens, à l’exemple du fameux moteur « J » conçu par Jean-Jacques His et que l’on retrouva, entre autres, sous bon nombre de voitures frappées du Losange …

V6 ou V8 ? Les deux, mon capitaine !

Nous évoquons bien un duo car, dès l’abord, il fut bel et bien question de concevoir deux moteurs sur la même base (à cette époque, on n’utilisait pas encore le qualificatif de modulaire) : un V6 et un V8, partageant donc en substance les mêmes composants et, naturellement, le même angle ! De 90 degrés (comme sur la grande majorité des huit-cylindres en V), ce dernier allait faire couler beaucoup d’encre, ne correspondant pas à l’angle « naturel » d’un V6 pour qu’il puisse fonctionner avec toute la régularité requise. Laissons la parole à Philippe Coignard qui, dans son ouvrage Peugeot V6 – 50 ans de prestige et de victoires (éditions E.T.A.I.), apporte un éclairage lumineux au problème : « Il tombe sous le sens que, dans le cas d’un moteur à six cylindres, un fonctionnement « rond » et harmonieux ne peut être obtenu que par une répartition des temps moteurs tous les 120° (un cycle complet correspondant à deux tours de vilebrequin de 720° : 6 = 120°). Dans le cas présent, il ne s’agit pas de cela ; on peut percevoir à l’oreille ce son bizarre et discordant lié à l’irrégularité des explosions, il n’est évidemment plus audible dès que le régime s’élève. » Cette tonalité singulière, dénonçant le déséquilibre structurel du groupe, va figurer en tête des griefs énoncés par la presse spécialisée à l’encontre du V6, commercialisé dès l’automne de 1974 sur le coupé et le cabriolet Peugeot 504. À cela s’ajoute une puissance spécifique décevante ; avec seulement 136 chevaux pour 2664 cm3, il n’y a vraiment pas de quoi crier au miracle, même si les rendements des moteurs concurrents ne sont pas toujours beaucoup plus reluisants. Ainsi, la Mercedes 250 C ne dispose que de 130 chevaux pour 2778 cm3, tandis que l’Opel Commodore GS extrait la même puissance de son 2,5 litres. Il faut se tourner vers BMW pour pouvoir disposer d’un réel brio et c’est plus précisément à la berline 525 et à ses 145 chevaux que la 604, présentée au Salon de Genève 1975 et dont les premiers exemplaires sont livrés à l’été suivant, va souvent être comparée.

Si jeune, et déjà vieux

Afin de tenter de compenser cette irrégularité par le jeu de l’inertie, les concepteurs du V6 l’ont doté d’un volant moteur plus lourd que la moyenne. Une démarche contestable et qui s’apparente davantage à un pis-aller qu’à une solution réellement satisfaisante, car elle a pour conséquences de limiter l’ardeur du groupe dans les montées en régime, celles-ci étant trop laborieuses pour susciter l’émotion. Quand on est habitué à la régularité de marche et à la fougue des moteurs bavarois, la comparaison est cruelle pour le PRV, balourd, pusillanime et, de surcroît, soiffard : au lendemain du premier choc pétrolier, un moteur aussi peu démonstratif, mais qui brûle gaillardement ses vingt litres aux cent de super dès que le pied se fait un peu lourd sur l’accélérateur, voilà qui ne contribue pas à convaincre les acquéreurs potentiels. Ce d’autant plus que, contre toute attente, Peugeot a délaissé l’injection — pourtant présente sous le capot de la 404 dès 1962 ! — au profit d’une alimentation à deux carburateurs aussi amphigourique que difficile à régler. Renault ayant eu recours à une solution comparable pour sa R30, voilà donc les deux compères réduits à des expédients mécaniques indignes des ambitions affichées au départ (rappelons que, chez Citroën, la DS a disposé d’une injection électronique dès 1969 !). C’est bien connu, on n’a qu’une seule chance de faire une bonne première impression et c’est marqué au fer rouge de l’infamie par ces premiers pas objectivement ratés que le brave PRV va continûment évoluer, deux décennies durant, au gré des exigences et des besoins de ses trois géniteurs comme des clients extérieurs. Car, contrairement au célèbre héros de Robert Musil, le moteur franco-suédois n’est pas dépourvu de qualités. Entièrement réalisé en alliage léger et comptant un arbre à cames en tête par rangée de cylindres, il convainc par sa solidité et constitue surtout une base à l’évidence très perfectible, mais sur laquelle il est possible de travailler.

Tout est dans le vilebrequin

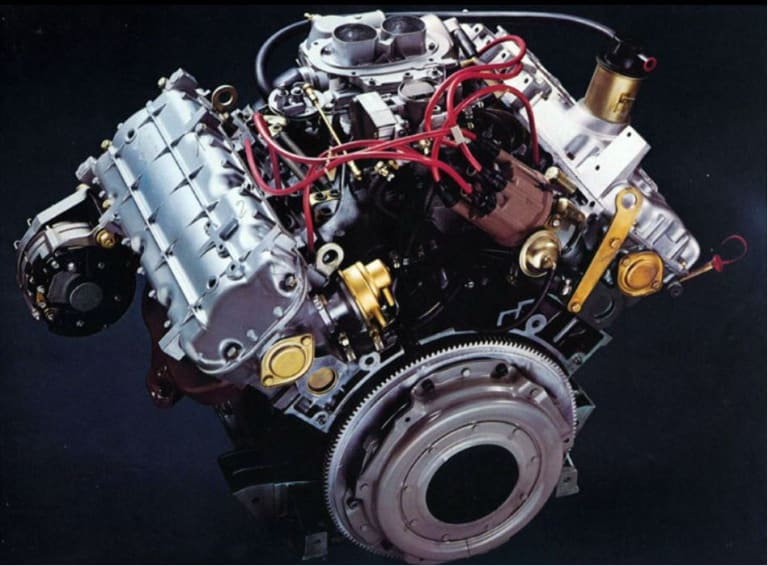

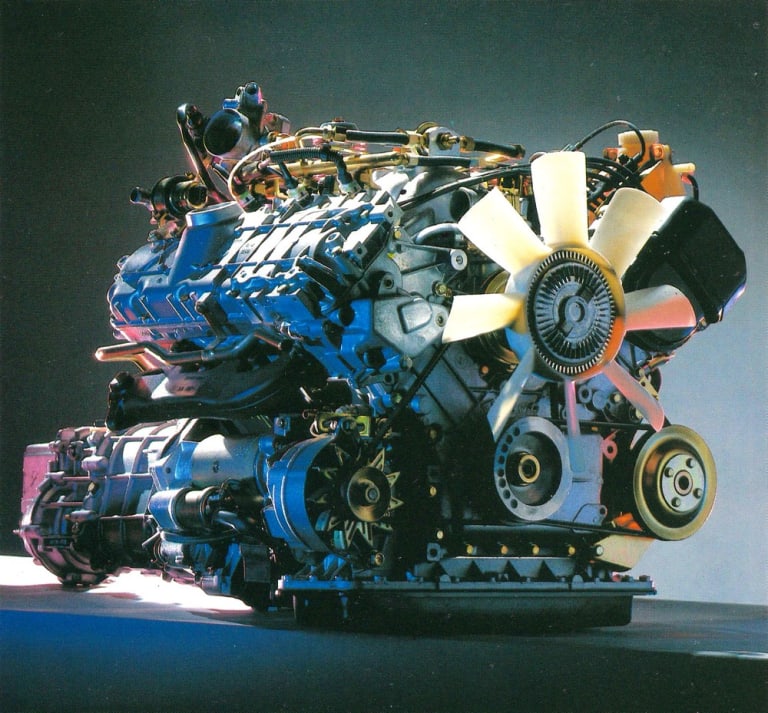

De son côté, et en dépit de ce que beaucoup de gens pensent encore aujourd’hui, le V8 n’est pas complètement mort-né ; plusieurs exemplaires sont construits, puis longuement testés. Dans son livre, Philippe Coignard cite de passionnants documents qui prouvent que l’industrialisation du huit-cylindres a été sérieusement envisagée et même planifiée jusqu’à la mi-1977, les dirigeants de Volvo se montrant particulièrement intéressés en raison de la position qu’ils détenaient déjà sur le marché nord-américain, évidemment favorable à une telle architecture. L’auteur a même pu photographier l’un des V8 PRV, conservé chez Peugeot, à Hérimoncourt. Reprenant les cotes du V6 2,7 litres, soient 88 x 73 mm, ce groupe, dont seule la variante à injection a fait l’objet d’un développement concret, affiche une cylindrée de 3552 cm3. Les raisons précises pour lesquelles le projet a finalement avorté ne sont pas clairement documentées ; il est néanmoins facile d’en imaginer la teneur. L’échec commercial avéré des 604 et R30 — que l’adoption de l’injection, sur les versions Ti et TX, ne sauvera pas de la déconfiture — et la morosité générale du marché européen ont renforcé la pleutrerie des firmes françaises pour lesquelles le développement d’un six-cylindres, c’était probablement déjà beaucoup (et, aux yeux de certains, beaucoup et trop sont curieusement synonymes…). On peut donc considérer qu’au début de 1978, il est acté que le V6 poursuivra seul son bonhomme de chemin. À ce moment-là, il n’équipe encore que quatre modèles, dont l’Alpine A310 sur laquelle il atteint la barre des 150 chevaux. On l’a vu, le huit-cylindres lui a légué son angle droit, aussi inusité que problématique. Or, le remède aux difficultés d’équilibrage évoquées plus haut est connu : il suffit de redessiner le vilebrequin, en dédoublant ses manetons, puis en les décalant de 30°. Cette modification permet de retrouver un cycle d’allumage régulier et, par conséquent, de supprimer l’un des principaux défauts du V6. Pour autant, il a tout de même fallu attendre 1985 pour voir aboutir cette évolution décisive en série, sous la forme d’une Renault 25 V6 Turbo dont les capacités sont enfin à même de séduire les amateurs de berlines performantes. Réponse idéale à l’Audi 200 Turbo « C3 » — il est amusant de noter que la puissance des deux autos est similaire, au cheval près —, la grande Renault dispose d’un couple à la fois plus généreux (280 Nm contre 252) et disponible plus tôt. L’auto bénéficie de toute l’expertise de la Régie en matière de suralimentation et, jusqu’à sa disparition fin 1991, elle proposera un cocktail particulièrement séduisant, se permettant même de tenir la dragée haute à des rivales plus récentes.

Vous l’aimez déjà sans le savoir

Parmi ces rivales, on compte la 505 V6 — saluée par un ironique « Trop tard ! » par André Costa, dans les colonnes de l’Auto-Journal —, destinée à assurer l’intérim en haut de la gamme du Lion, entre la disparition de la 604 et l’apparition de son successeur, la 605, dévoilée en septembre 1989, quelques mois après la Citroën XM. Preuve de la grande capacité d’adaptation du PRV, PSA a choisi une tout autre voie que celle de Renault pour développer les versions sommitales de ses routières : là où les R25 et Safrane ont recours aux turbocompresseurs, la XM et la 605 choisissent la solution « noble » des culasses multisoupapes. Atteignant 200 chevaux tout rond, le PRV « ZPJ4 » offre un agrément de très haut niveau sitôt que l’on chasse l’aiguille du compte-tours vers les hautes rotations, mais souffre d’un fonctionnement parfois heurté à bas régime. Il n’empêche qu’en octobre 1989, la couverture de Sport-Auto présentait un comparatif alléchant : la BMW 535i se voyait opposée à la Lancia Thema 8.32, à l’Audi 200 quattro 20v et à la 605 SV 24 ! Une affiche strictement inenvisageable aujourd’hui : maintenant que la production française a abandonné l’idée même de la mise au point d’un six-cylindres — préférant s’en remettre aux bricolages hybridés sur la base de « 4 pattes » suralimentés, dépourvus de toute saveur et dont la sonorité est tellement déprimante qu’il faut la supplanter de façon artificielle via des bruiteurs qui ne trompent personne —, ceux qui, de longues années durant, ont copieusement craché leur venin sur le PRV, pourraient en éprouver quelques regrets. D’autant que ses dix dernières années de vie ont joyeusement ressemblé à un feu d’artifice, entre la WM P88 (qui atteignit la vitesse faramineuse de 407 km/h au Mans), la bestiale Venturi 400 GT, la fantasque Safrane Biturbo ou la très aboutie Alpine A610… Vous l’aurez compris, le PRV n’a cessé de se bonifier au fil du temps, au point de ne plus craindre la moindre comparaison au crépuscule de son existence. Le bilan industriel est flatteur : avec près d’un million d’unités construites (dont une bonne part furent, il est vrai, écoulées par le réseau Volvo en Amérique du Nord), ce V6 si cruellement vilipendé à ses débuts a remporté un tel succès qu’on pourrait presque le qualifier de moteur universel. On l’a vu au Paris-Dakar et dans des chars Panhard, dans la R25 Limousine de Mitterrand et dans la 604 de Giscard, dans les prototypes d’endurance de Gérard Welter, dans l’improbable Tagora SX et dans deux générations de Renault Espace, dans quelques Lancia Thema introuvables, dans un invraisemblable prototype Visa Dangel et dans l’étrange Volvo 262. À l’aise en course comme sous le capot d’un monospace, capable de vous emmener au bout du monde — et même au-delà — si vous en prenez soin, le PRV, c’est écrit quelque part, vous rendra heureux un jour, d’une manière ou d’une autre. Et ce jour est peut-être plus proche que vous ne l’imaginez…

Texte : Nicolas Fourny