Mais oui : les Ferrari méjugées, ça existe – y compris lorsqu’elles s’inscrivent dans la longue et prestigieuse lignée de supercars initiée il y a déjà quatre décennies par la 288 GTO. Bon, bien sûr, il faut relativiser : après avoir été accueillie un peu fraîchement en raison d’un design déroutant, la F50 a peu à peu trouvé ses adeptes et ses défenseurs qui, à juste titre, font volontiers remarquer qu’un spider Ferrari à moteur V12 mérite un minimum de respect. Chef-d’œuvre d’ingénierie, plus proche encore d’une voiture de course que la F40, plus véloce, plus facile à maîtriser et plus aboutie que celle-ci, l’auto a finalement pris sa revanche sur sa devancière, cotant à présent 70 % de plus ! Voici pourquoi…

La descendance d’un mythe roulant

Il n’est jamais facile de succéder à une icône : si vous en doutez, demandez aux Jaguar XJ-S ou aux Ford Mustang II ce qu’elles en pensent… Bien évidemment, avec la F50, le débat se situe à un autre niveau, mais il n’en demeure pas moins que Ferrari était attendu au tournant lorsqu’il s’est agi de concevoir le successeur de la F40. Celle-ci, star incontestée de la fin des eighties, luttant âprement contre la Porsche 959 pour le titre de « voiture la plus rapide du monde », objet de débats enflammés dans les bistrots comme dans les cours de récréation, fut aussi un très bel objet de spéculation. Entrée dans la légende de son vivant, la F40 de 1987, dernière Ferrari de route développée du vivant d’Enzo, accéda au statut de mythe dès l’année suivante, à la disparition du Commendatore, déclenchant au passage la fameuse « fièvre rouge » qui, jusqu’en 1991, assura un confortable train de vie à plusieurs maisons de vente aux enchères. Lorsque les ultimes F40 sortirent d’usine, en 1993, une interrogation légitime fit frissonner les tifosi : la firme italienne pouvait-elle faire encore mieux ?

Sus à McLaren !

Naturellement, une telle question peut faire sourire lorsqu’on l’envisage depuis notre XXIe siècle, lequel a amplement démontré, depuis lors, que les ingénieurs Ferrari étaient amplement capables de se dépasser, sans cesse aiguillonnés par une concurrence de plus en plus affûtée. À cet égard, l’apparition de la McLaren F1, en 1992, ressemblait beaucoup à un défi lancé à la figure de Maranello – même si, vendue deux fois plus cher que la F50, l’Anglaise n’aura pas, loin s’en faut, connu le même succès commercial que ses rivales italiennes. Il est toutefois difficile de ne pas voir, dans la F50 présentée trois ans plus tard, une réponse à McLaren, à un moment où, par surcroît, les deux écuries les plus titrées de la F1 traversaient des moments difficiles… Alors connue sous le nom de « Projet 130 », la voiture commence son développement dès le printemps de 1990, alors que la production de la F40 bat son plein. Confié comme il se doit à Pininfarina – c’était le bon temps, n’est-ce pas –, le design de l’engin s’avère, dès les premières esquisses, très différent de celui de la F40. Pietro Camardella et Lorenzo Ramaciotti doivent composer avec une conception entièrement nouvelle, les ingénieurs étant repartis d’une page blanche – alors que la F40 constituait pour sa part l’ultime développement de la 288 GTO.

Une enfant de la course

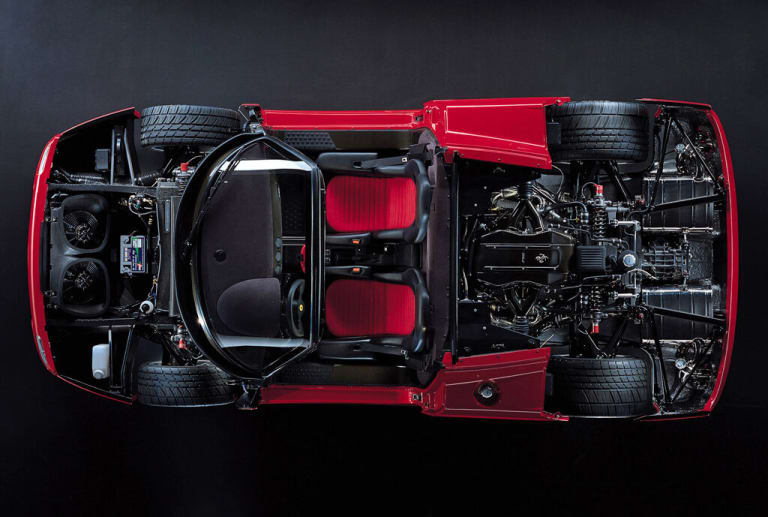

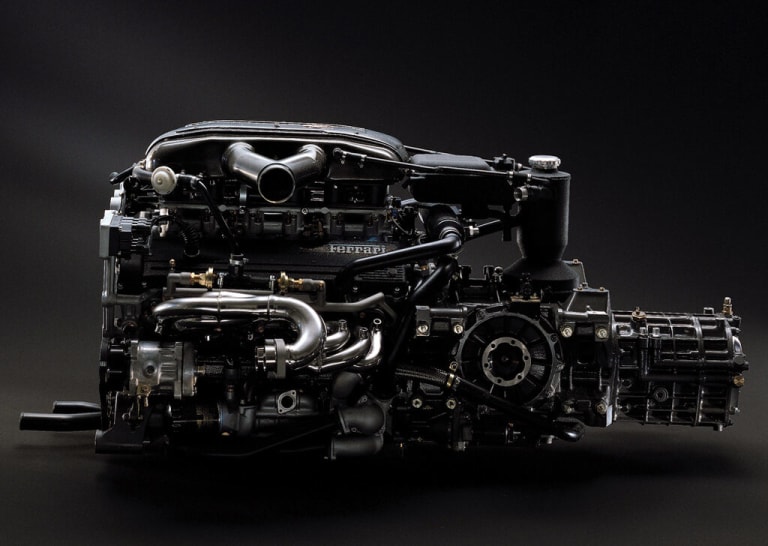

Osons l’écrire : sur le plan technique, la F50 apparaît comme bien plus ambitieuse que la F40. L’on peut même considérer que la démarche de ses concepteurs s’inscrit exactement à l’inverse : développée sur la base d’une voiture de route pensée pour la course – la 288 GTO était initialement destinée à courir en Groupe B, avant que celui-ci ne soit occis par la FIA –, la F40 a elle aussi fini par courir, mais sans remporter la moindre victoire, en dépit d’un palmarès honorable. Tout au contraire, la F50 s’apparente très fortement à une voiture de course adaptée à un usage routier, puisqu’elle dérive directement de la barquette 333 SP. Elle en reprend la structure et le V12 atmosphérique à cinq soupapes par cylindre – également apparenté au moteur animant la monoplace 641, engagée par Ferrari en F1 pour la saison 1990 –, tournant ainsi résolument le dos au V8 turbocompressé des 288 GTO et F40. Monocoque intégralement réalisée en matériaux composites (kevlar/carbone), la F50 ressemble d’ailleurs aussi beaucoup à une Formule 1, avec son moteur porteur (en position centrale arrière, of course), sur lequel sont fixés les trains roulants postérieurs. Le V12 lui-même a, comme on s’en doute, subi d’importantes modifications destinées à le rendre apte à un usage routier.

Une supercar plus tolérante

Passant de 3,5 à 4,7 litres de cylindrée, le moteur peut ainsi être utilisé sans broncher dès les plus bas régimes. Dans Automobiles Classiques, à l’automne 1995, Pierre Dieudonné note cependant que le V12 n’affiche pas « cette complaisance devenue si naturelle sur les autres Ferrari. Il accepte, mais avec ce ton rauque montrant qu’il n’apprécie pas ce manque d’égards dus à sa race de pur-sang ». Le même essayeur remarque que « la F50 n’exige pas la forme athlétique qui est nécessaire pour soutenir un rythme vigoureux au volant de la F40 ». Plus « facile » que celle-ci, plus conciliante, presque confortable pour une supercar de ce calibre, la F50 n’en signe pas moins des chronos significatifs, gagnant 3,5 secondes au tour sur le circuit de Fiorano, ce qui n’est pas rien. Pour autant, le gain de 42 ch, en passant du V8 au V12, se ressent finalement moins que la meilleure efficacité du châssis : malgré la sophistication de sa conception, la F50 pèse tout de même 140 kilos de plus que la F40…

Ceux qui savent, savent

Lors de la présentation de la F50, Luca di Montezemolo, qui présidait alors aux destinées de Ferrari, avait annoncé que l’auto serait la dernière du genre. On connaît la suite : l’Enzo apparut sept ans plus tard, bénéficiant d’une esthétique plus harmonieuse, en tout cas plus consensuelle que celle de la F50 qui, un peu comme la F80 d’aujourd’hui, aura quelque peu souffert d’un design presque entièrement dédié à l’efficience routière. En 1995, si vous cherchiez une Ferrari élégante, il fallait vous tourner vers le coupé 456, dont le propos était tout autre… Trente après, donc, que reste-t-il de la F50 ? Nettement moins répandue que la F40 (seuls 349 exemplaires ont vu le jour, ce qui explique sans doute en partie la cote élevée de l’engin, qui dépasse parfois les cinq millions d’euros dans certaines ventes), l’auto n’est contestable qu’aux yeux de ceux qui ne l’ont jamais conduite. Moins identifiée par le grand public que la F40, elle demeure néanmoins, pour le connaisseur, l’éclatante démonstration d’un savoir-faire qui, par la suite, n’allait plus jamais cesser de s’épanouir.

Texte : Nicolas Fourny