Citroën DS 19 : je suis vivante et je vous aime

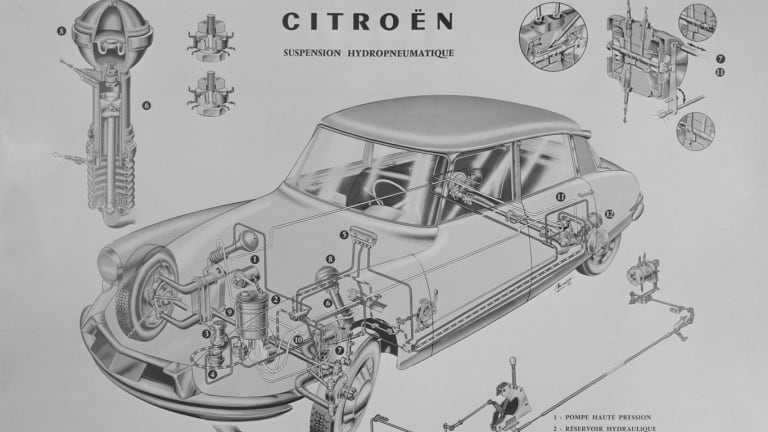

« Aux roues avant motrices chères à la firme, s’ajoutaient en effet des freins avant à disque, une direction assistée, une boîte à commande hydraulique et une suspension hydropneumatique, l’ensemble étant régi par une centrale hydraulique absolument révolutionnaire »

L’histoire de l’objet et sa transformation en mythe sont bien connues : le choc de 1955, vingt ans de production, un million et demi d’exemplaires construits, aucun successeur à proprement parler et puis ce mot terrible de Pierre Bercot, qui dirigea Citroën de 1958 à 1971 : « Si la DS avait été un chef-d’œuvre, elle aurait été copiée ». Non, la DS n’a jamais été copiée, elle n’a même jamais inspiré aucun autre constructeur. Tout à la fois produit manufacturé assemblé en grande série et objet d’art, succès populaire et char officiel de l’État, adulée par les uns et vilipendée par les autres, la plus iconique des berlines françaises cumule les paradoxes — sans doute parce qu’elle a emprunté plusieurs visages successifs, du manifeste esthétique salué par Roland Barthes à l’opulente bourgeoise des derniers millésimes, toute de cuir vêtue et régnant sans partage sur la file de gauche des autoroutes. Que les puristes se réjouissent, car c’est aux toutes premières DS que nous nous intéressons aujourd’hui, c’est-à-dire les moins abouties, les plus dépouillées, les plus animales aussi, émouvantes jusque dans la moindre de leurs caractéristiques, dans leurs soupirs comme dans leurs dodelinements !

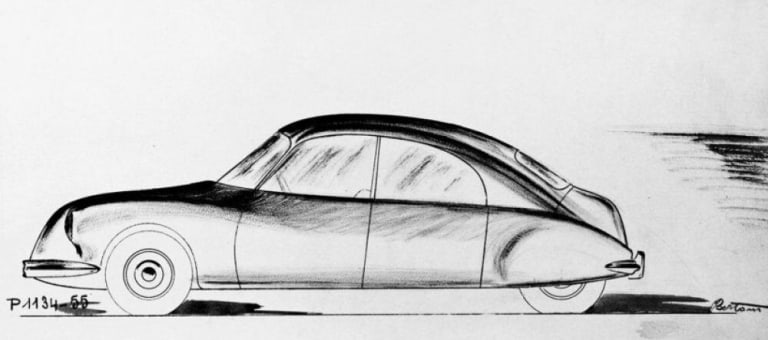

Nous sommes en 1938. La Traction Avant, enfin guérie de ses maladies de jeunesse, se porte bien : la 15 Six vient tout juste d’apparaître et, en dépit d’un climat géopolitique qui s’assombrit chaque jour un peu plus, le Quai de Javel, administré depuis quatre ans avec une rigueur très auvergnate par les hommes de Michelin, prépare résolument l’avenir. Sous la férule de Pierre-Jules Boulanger, le bureau d’études de la rue du Théâtre explore deux thèmes très différents : en bas de gamme, la « TPV » (pour Très Petite Voiture), qui aboutira à la 2 CV ; tandis qu’à l’autre extrémité du catalogue, il convient d’ores-et-déjà de préparer la succession de la Traction avec le « VGD » (pour Véhicule de Grande Diffusion). Bien entendu, la guerre va bouleverser les plans du constructeur et il faudra attendre dix-sept ans pour que la « 11 » et la « 15 », depuis longtemps frappées d’obsolescence mais toujours vaillantes à bien des égards, puissent enfin prendre leur retraite. En comparaison de la précipitation qui avait marqué la conception de la Traction, élaborée en dix-huit mois dans une fièvre créatrice toujours inégalée de nos jours, la gestation de la future DS aura été singulièrement lente, et pas seulement à cause de l’Occupation. De fait, il ne se passe pas grand-chose jusqu’à la Libération ce n’est qu’en 1945 que le projet reprend réellement vie. Un trio légendaire se constitue alors ; l’ingénieur André Lefebvre et le designer Flaminio Bertoni — déjà à l’œuvre sur la Traction — sont rejoints par Paul Magès, l’homme de l’hydropneumatique. Durant dix ans, ces trois hommes vont affronter puis résoudre, souvent dans l’empirisme le plus échevelé, une invraisemblable kyrielle de problèmes en tous genres. L’idée de départ du VGD — qui se bornait à moderniser la Traction — a rapidement évolué vers un projet bien plus ambitieux qui conduit l’équipe à repartir d’une feuille blanche, le motoriste Walter Becchia se lançant par surcroît dans l’étude d’un six-cylindres à plat autrement plus sophistiqué que le rustique « quatre pattes » de l’ancêtre !

Nous sommes en 1938. La Traction Avant, enfin guérie de ses maladies de jeunesse, se porte bien : la 15 Six vient tout juste d’apparaître et, en dépit d’un climat géopolitique qui s’assombrit chaque jour un peu plus, le Quai de Javel, administré depuis quatre ans avec une rigueur très auvergnate par les hommes de Michelin, prépare résolument l’avenir. Sous la férule de Pierre-Jules Boulanger, le bureau d’études de la rue du Théâtre explore deux thèmes très différents : en bas de gamme, la « TPV » (pour Très Petite Voiture), qui aboutira à la 2 CV ; tandis qu’à l’autre extrémité du catalogue, il convient d’ores-et-déjà de préparer la succession de la Traction avec le « VGD » (pour Véhicule de Grande Diffusion). Bien entendu, la guerre va bouleverser les plans du constructeur et il faudra attendre dix-sept ans pour que la « 11 » et la « 15 », depuis longtemps frappées d’obsolescence mais toujours vaillantes à bien des égards, puissent enfin prendre leur retraite. En comparaison de la précipitation qui avait marqué la conception de la Traction, élaborée en dix-huit mois dans une fièvre créatrice toujours inégalée de nos jours, la gestation de la future DS aura été singulièrement lente, et pas seulement à cause de l’Occupation. De fait, il ne se passe pas grand-chose jusqu’à la Libération ce n’est qu’en 1945 que le projet reprend réellement vie. Un trio légendaire se constitue alors ; l’ingénieur André Lefebvre et le designer Flaminio Bertoni — déjà à l’œuvre sur la Traction — sont rejoints par Paul Magès, l’homme de l’hydropneumatique. Durant dix ans, ces trois hommes vont affronter puis résoudre, souvent dans l’empirisme le plus échevelé, une invraisemblable kyrielle de problèmes en tous genres. L’idée de départ du VGD — qui se bornait à moderniser la Traction — a rapidement évolué vers un projet bien plus ambitieux qui conduit l’équipe à repartir d’une feuille blanche, le motoriste Walter Becchia se lançant par surcroît dans l’étude d’un six-cylindres à plat autrement plus sophistiqué que le rustique « quatre pattes » de l’ancêtre !

Fantasia chez les ploucs

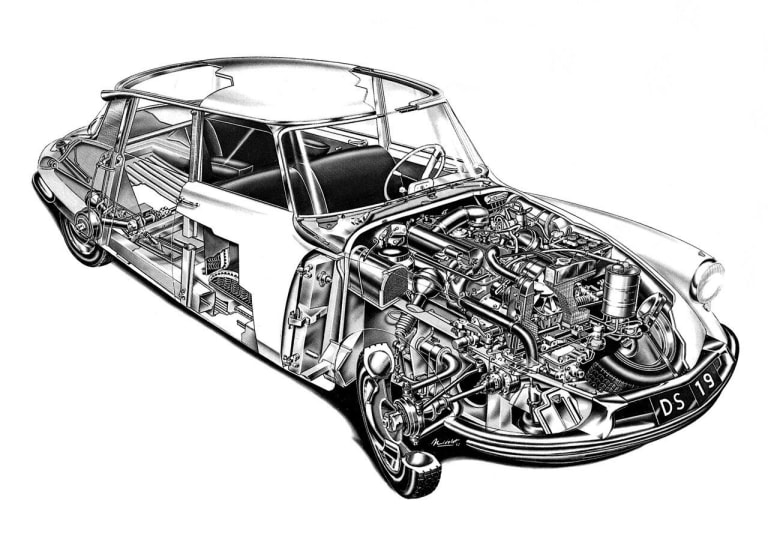

En ce temps-là, nous sommes encore bien loin des méthodes actuelles en matière de conception et il n’est pas excessif d’écrire qu’un certain romantisme a prévalu durant la genèse de la DS. À l’évidence, les notions de prix de revient ou de bénéfice opérationnel ne figuraient pas dans les priorités du cahier des charges et, de la sorte, l’auto doit être avant tout considérée pour ce qu’elle est, c’est-à-dire une création stylistique et ingénieriale fondée sur l’imagination, la compétence, la quête frénétique du progrès technique — non pas dans le cadre d’un geste gratuit, non pas pour épater le chaland, mais pour en tirer de réels bénéfices d’usage. Près de sept décennies plus tard, on a sans doute peine à imaginer le saisissement qui fut celui des premiers visiteurs du Salon de Paris 1955 lorsqu’ils purent enfin observer l’engin « en vrai ». Il suffit cependant de détailler la production contemporaine pour comprendre la nature du séisme que Citroën venait de déclencher ; au milieu des années 50, le marché français était surtout peuplé de Renault Frégate, de Simca Aronde, de Peugeot 203, de Ford Vedette et, bien sûr, de l’inamovible Traction, voitures à côté desquelles la DS ressemblait à un prototype irréel issu d’un roman de science-fiction. Cette césure fondamentale, qui a plus ou moins perduré jusqu’aux années 2000 — en substance, il y avait d’un côté les Citroën et de l’autre les voitures « normales » —, date de ce moment précis, d’autant plus qu’au printemps précédent Peugeot avait lancé une 403 dont le prudent classicisme contrastait violemment avec l’avant-gardisme de la DS. Ce dernier captivait les uns autant qu’il effrayait les autres ; le descriptif des solutions inédites que comportait la voiture aurait déjà été impressionnant sur un concept car, mais le fait que celle-ci soit en vente libre et accessible à tout un chacun (moyennant tout de même un effort financier non négligeable) avait quelque chose de vertigineux. Aux roues avant motrices chères à la firme, s’ajoutaient en effet des freins avant à disque, une direction assistée, une boîte à commande hydraulique et une suspension hydropneumatique, l’ensemble étant régi par une centrale hydraulique absolument révolutionnaire. Le tout renvoyait la totalité de la concurrence à l’âge de pierre, la plupart des autres constructeurs se réfugiant dans un conservatisme certes frileux, mais il est vrai propre à rassurer une part appréciable de la clientèle.

Les sophismes de l’avant-garde

Pourtant, les responsables du projet ont dû, la mort dans l’âme, se résoudre à abandonner en chemin le flat six envisagé au départ. Ce groupe — dont Citroën a longuement nié l’existence avant de finir par l’exposer, d’abord à Vélizy puis au Conservatoire d’Aulnay-sous-Bois — aurait parachevé l’œuvre et accordé à la DS des performances dignes de ses qualités routières. Malheureusement, Walter Becchia ne parvient pas à résoudre les difficultés endémiques de surchauffe du moteur, successivement étudié avec un refroidissement par eau, puis par air. Toute honte bue, on en revient donc au bien connu quatre-cylindres 1911 cm3 de la Traction, agrémenté toutefois d’une nouvelle culasse hémisphérique en aluminium, très moderne de conception mais qui ne parvient pas à cacher la misère du vilebrequin à trois paliers, courant dans les années 1930 mais de moins en moins tolérable vingt ans après. Résultat : avec 75 chevaux, la DS 19 est moins puissante (et aussi moins coupleuse) que la 15 Six qui s’apprête à quitter la scène, et elle ne se démarque pas suffisamment de ses rivales ; la mollesse de ses accélérations comme de ses reprises lui occasionnera de sévères critiques. De plus, l’implantation du moteur de la « 11 » s’avère problématique, ainsi que le rapporte Olivier de Serres dans Le Grand Livre de la DS (éditions E.T.A.I.) : « Une fois le moteur choisi, reste la difficulté de le loger sous un capot qui n’est pas calculé pour lui. Dans le cas du moteur à plat, la boîte de vitesses se trouve en arrière, tandis que maintenant, c’est le contraire, et les sorties de boîte pour arriver en face des transmissions obligent à reculer le groupe au maximum au point de le faire pénétrer dans l’habitacle, ce qui nécessitera des kilos d’insonorisant. » Évidemment, ce vieil organe détonne furieusement dans cet univers épuré et futuriste que l’architecte italien Gio Ponti célèbre en ces termes : « La DS 19 a le courage d’être une machine sincère. Elle ne cherche pas comme la production de l’école américaine à séduire l’acheteur par des barbouillages multicolores, terribles, des chromes abondants, un effort pour tout masquer. L’école européenne, elle, écoute la technique. » Et, en l’occurrence, la technique est somptueusement emballée…

Le miracle de Javel

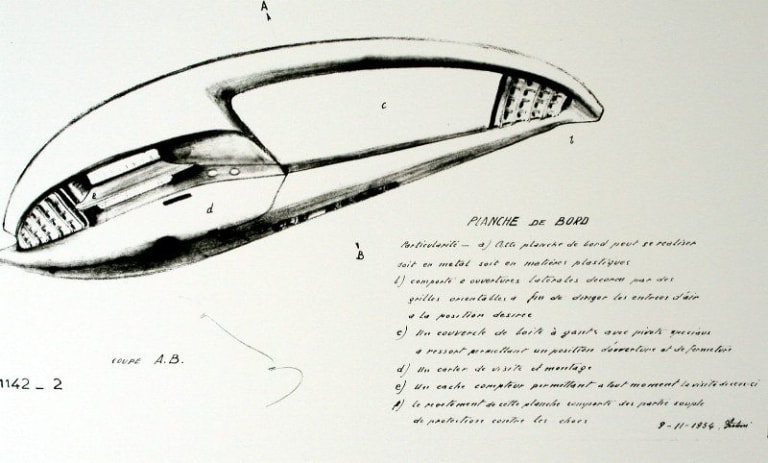

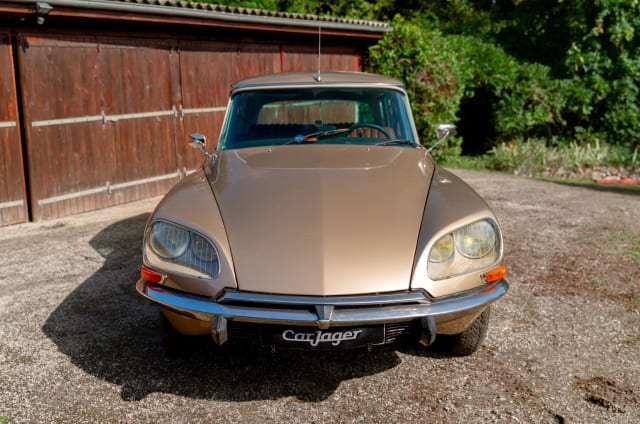

Dans le même ouvrage d’Olivier de Serres, on peut découvrir le processus créatif qui, en partant de la « goutte d’eau » chère à Lefebvre, a peu à peu conduit Bertoni à la DS que nous connaissons et dont les spécificités vont faire couler beaucoup d’encre, depuis l’extraordinaire scoop de l’Auto-Journal en 1952 jusqu’à nos jours. Construite sur un très long empattement (3,12 mètres), la grande Citroën semble tout entière dessinée sous l’égide de l’efficience aérodynamique (après sa naissance, son Cx sera mesuré à 0,38 — une valeur strictement surnaturelle pour l’époque), bien qu’en réalité l’approche formelle et chiffrée de cet aspect n’ait que fort peu intéressé ses auteurs. Venu de l’aviation (il a notamment travaillé avec Gabriel Voisin), André Lefebvre est littéralement obsédé par l’efficacité de la pénétration dans l’air et par la légèreté — dans son esprit, la notion de puissance est secondaire (avec dédain, il désigne le moteur sous le sobriquet de « tournebroche »). C’est lui qui impose la voie avant plus large que la voie arrière, la proue fuselée et dépourvue de calandre, l’extrême minceur des montants de carrosserie, favorisant une luminosité exceptionnelle. Rien n’est conventionnel dans la physionomie de la DS ; ni à l’extérieur, avec son regard de batracien affable, ses clignotants arrière situés en hauteur et abrités par des trompettes en plastique, la forme inusitée de sa lunette arrière, le semi-carénage des roues postérieures ; ni à l’intérieur, avec son volant monobranche, ses sièges en Dunlopillo et, par-dessus tout, cette planche de bord en nylon à l’incroyable pureté, chef-d’œuvre de design industriel hélas remplacé, dès le millésime 1962, par un mobilier moins éblouissant et qui achèvera de se normaliser au fil du temps. Si vous avez la chance de prendre place à bord de l’un des premiers modèles, c’est un émerveillement de chaque instant qui vous attend, où que vous posiez le regard. Brutalement, l’austérité utilitariste de la Traction a cessé d’exister au profit d’une atmosphère déconcertante et ponctuée de toute une série de professions de foi esthétiques, que l’on contemple les poignées de portes, la montre solidaire du cendrier avant ou l’élégante intégration des aérateurs. Ainsi, la DS ne peut susciter que des sentiments élevés ; elle laisse à d’autres la bassesse du « populuxe », la tristesse des existences grisâtres ou la trivialité décorative.

La chanson de Roland

Les bons connaisseurs du modèle savent la complexité de son histoire ; de 1955 à 1975, les DS et ID ont subi une telle litanie de modifications techniques et stylistiques que la liste des pièces communes entre le premier et le dernier exemplaire produits tiendrait sans peine sur un demi-feuillet. De nos jours, chaque période de cette longue carrière connaît ses adeptes et, indéniablement, les modèles d’après 1967 sont les plus adaptés à un usage régulier, voire même quotidien. Néanmoins, les versions produites de 1956 à 1961 retiennent l’attention des collectionneurs les plus attentifs à la grâce aérienne de la DS primaire, très imparfaite, d’une mise au point lacunaire, mais infiniment précieuse car conforme au rêve de ses créateurs — le moteur mis à part. Ce ne sont pas les exemplaires les plus facilement utilisables et, en raison de leur rareté et de leur vulnérabilité, la plupart d’entre eux ne roulent que très peu, ce qui n’est pas une raison pour les laisser s’empoussiérer… C’est simultanément une automobile, un témoignage et un jalon historique. Reprenons les mots de Barthes en 1957 : « Je crois que l’automobile est aujourd’hui l’équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques : je veux dire une grande création d’époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s’approprie en elle un objet parfaitement magique. La nouvelle Citroën tombe manifestement du ciel dans la mesure où elle se présente d’abord comme un objet superlatif. » Oui, c’est bien cela. Cette auto a tant à nous dire, tant à raconter de l’épopée humaine qui lui a permis de voir le jour, d’un rêve devenu réalité tangible mais que le temps n’est pas parvenu à banaliser ; les premiers pas d’une mythologie sont toujours bouleversants et, au demeurant, il y a bien longtemps que la DS a cessé de vieillir, pour accéder à l’éternité !