Dans toute l’histoire de l’automobile, peu de marques auront connu un destin aussi mouvementé que celui de MG. Fondée il y a un peu plus d’un siècle, la firme britannique aura connu autant de vicissitudes que de succès et vécu deux résurrections – la dernière en date n’étant pas la plus glorieuse, puisque le prestigieux label, dorénavant chinois, se voue à présent, pour l’essentiel, à écouler des déplaçoirs plus ou moins électrifiés… L’un des chapitres les plus méconnus de ce long parcours a commencé au début des années 1980, quand les impayables dirigeants du groupe British Leyland (BL) eurent l’idée saugrenue d’exploiter le blason MG pour désigner les Austin à tendance sportive. C’est avec la Metro, petite citadine apparue à l’aube de la décennie, que l’on en découvrira le premier résultat, d’abord en version atmosphérique, puis avec la Turbo qui nous occupe aujourd’hui…

Une improbable résurrection

Le 23 octobre 1980, la toute dernière MGB quitte les chaînes de l’usine d’Abingdon. Avec la disparition du roadster le plus vendu au monde – il faudra attendre l’extraordinaire succès de la première Mazda MX-5 pour que ce record soit battu –, c’est aussi le glas qui sonne pour la marque MG, victime de l’inconséquence du tentaculaire groupe BL et, à l’instar de Triumph, sacrifiée sur l’autel de la crise profonde qui, depuis déjà dix ans, a entrepris de scarifier l’industrie automobile britannique. Pourtant, et contre toute attente, l’histoire de MG ne s’arrête pas là. Au printemps de 1982, BL présente en effet sous ce label une version censément sportive de l’Austin Metro, citadine apparue à l’automne 1980 et destinée, à terme, à remplacer la vénérable Mini. Censément sportive, écrivons-nous car, à y regarder de plus près, le ramage de la MG Metro ne vaut pas son plumage, lequel, sans surprise, s’inspire des classiques du genre : jantes alu, décorations latérales, logos MG apposés un peu partout, sièges baquets, etc. Tout cela aboutit certes à une petite auto dynamique et joliment présentée, mais l’amateur de performances déchante vite en consultant la fiche technique de l’engin : loin des références de la catégorie, la Metro ainsi gréée ne délivre que 71 ch !

Une fausse sportive

Tarifée 43 700 francs à son lancement sur le marché français, la MG Metro peut revendiquer un prix de vente agressif qui, de prime abord, la rend compétitive face à des concurrentes comme la Renault 5 TS, la Peugeot 104 ZS ou la Ford Fiesta 1300 S. Des voitures dont la puissance permet déjà de s’amuser sur les petites routes, mais qui demeurent très en-deçà des capacités d’une Volkswagen Golf GTI, vendue sensiblement plus cher il est vrai. Toutefois, si elle peut encore faire bonne figure dans ses versions plus modestement motorisées, la Metro paie ici cash l’obsolescence de sa mécanique, que BL n’a pu renouveler faute de moyens. C’est donc le célèbre quatre-cylindres A-Series, apparu en 1951, qui s’y colle une fois encore ; acceptables un quart de siècle plus tôt, lors de l’apparition de la Mini, sa construction tout en fonte, son arbre à cames latéral et son typage « longue course » frappent les observateurs par leur senescence, d’autant plus qu’il se retrouve exclusivement affublé d’une boîte à quatre rapports aussi lente que pénible à manier. Plus chic que sportive, donc, la nouvelle MG bénéficie en revanche des qualités des autres Metro, au premier rang desquelles on citera une direction précise et un rapport encombrement/habitabilité supérieur à la moyenne, comme de leurs défauts – nous songeons en particulier à la fameuse suspension Hydragas, due aux élucubrations de l’ingénieur Alex Moulton (que Dieu ait pitié de son âme).

Illusions et désillusions

Rappelons brièvement le principe d’icelle, apparue sur l’Allegro en 1973 : chaque roue est équipée d’une sphère contenant de l’azote ainsi qu’un fluide hydraulique et assurant la fonction normalement dévolue aux ressorts. Sur le papier, l’ensemble peut exhaler, pour le profane ou l’amateur de solutions exotiques, une certaine sophistication a priori plus séduisante que le classicisme caractérisant la totalité des rivales de l’Anglaise. Malheureusement, le système Hydragas, s’il peut encore faire illusion sur un revêtement en bon état et à allure modérée, déclare forfait dès que la route n’est pas parfaitement plane et que la vitesse dépasse les 40 km/h, engendrant un comportement routier particulièrement erratique sur les bosses et autres raccords de chaussée dès lors que l’on entend exploiter les ressources d’une mécanique pourtant peu démonstrative. Dans ces conditions, si une paisible Metro 1000 peut parfaitement faire le job et convenir pour les déplacements urbains du quotidien, sa sœur frappée du prestigieux logo n’a guère que son rapport prix/performances à faire valoir. Pourtant, la MG Metro est plutôt bien accueillie dans l’absolu par la presse automobile généraliste et il est vrai que la médiocrité de ses qualités routières n’est alors pas plus scandaleuse que celle d’une Fiesta XR2, de sinistre mémoire… Il n’empêche que la puissance limitée de l’auto concentre un certain nombre de critiques, auxquelles les ingénieurs de BL vont très vite répondre puisqu’au Salon de Birmingham 1982, MG présente une Metro Turbo, suralimentée par le moyen que l’on devine !

Un sauveur nommé turbo

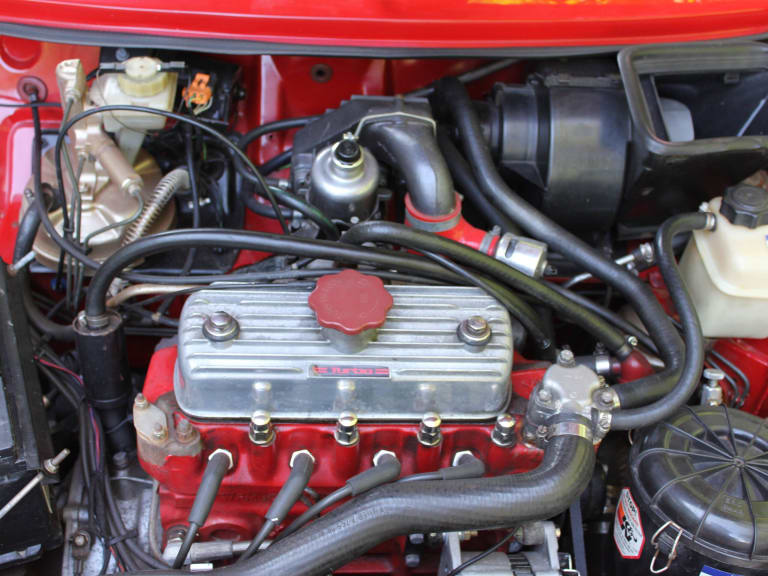

En ce temps-là, le turbocompresseur est à la mode et on le trouve tout aussi bien chez Porsche que chez BMW ou Saab, dans des applications plus ou moins convaincantes. Si les firmes les plus prestigieuses ont su en exploiter les possibilités pour aboutir à des réalisations très convaincantes, bien des constructeurs généralistes y voient une solution idéale pour obtenir de la puissance « à pas cher » en greffant l’accessoire sur des mécaniques à bout de souffle. À cet égard, l’exemple de la Renault 5 Alpine Turbo, revigorée à peu de frais en 1981 par l’ajout d’un turbo Garrett sur son vieux Cléon-fonte, a certainement dû être observé avec intérêt de l’autre côté de la Manche… Toujours est-il que la MG Metro Turbo entend bien faire parler la poudre et, en théorie du moins, l’auto semble davantage à la hauteur que sa variante atmosphérique. La puissance bondit ainsi de 71 à 90 ch, tandis que le couple passe de 10,1 à 11,6 mkg. Avec un poids officiel de 840 kilos, le rapport poids/puissance est un peu moins favorable que celui d’une Talbot Samba Rallye, dont le moteur délivre une puissance identique. Hélas, en l’espèce il y a loin de la coupe aux lèvres et, si les liaisons au sol ont fait l’objet d’une adaptation aux nouvelles capacités de l’auto – les jantes passant notamment de 12 à 13 pouces et l’essieu arrière recevant une barre stabilisatrice –, la MG Metro Turbo ne parvient qu’à amplifier les insuffisances de sa matrice.

Le pire est l’ennemi du moins bien

Certes, la puissance est là mais elle est encore moins exploitable qu’avec la MG « normale », la voiture s’avérant même très difficile à contrôler lorsqu’on la pousse dans ses retranchements, ce que nous déconseillons formellement à tout individu tenant à vivre vieux. Proposée au prix très attractif de 50 700 francs à l’automne 1984 (soit environ 17 000 euros de 2024), ce qui la situe dans les parages de la Talbot précitée ou d’une Citroën Visa GT, la Turbo – qui ne dispose toujours que de quatre vitesses – suscite davantage l’hilarité que la convoitise, les 180 km/h revendiqués ne suffisant pas à attirer les connaisseurs, en dépit de l’habillage très suggestif élaboré par BL et d’un gadget furieusement eighties, la pression du turbo étant indiquée par un petit afficheur à diodes logé en bas du compte-tours. Produite à un peu moins de 30 000 exemplaires jusqu’en 1989, la Metro Turbo a tout bonnement disparu du paysage en France et il est bien sûr plus facile d’en trouver une en Angleterre, mais la plupart des exemplaires survivants sont sérieusement défraîchis. Si vous appréciez les sportives anticonformistes, disposez d’une réserve inépuisable d’indulgence et êtes extrêmement patient, vous devriez cependant réussir à en trouver une en privilégiant les ventes aux enchères : en 2021, la maison Osenat a ainsi vendu un exemplaire de 1983 en excellent état pour 8760 euros ! Comme quoi, l’exotisme a ses adeptes…

Texte : Nicolas Fourny