Il n’est jamais facile d’incarner une fin de race et, aussi élégante et charismatique qu’elle soit, la Ferrari 412 ne fait pas exception à la règle, même si son design aura été préservé pour l’essentiel tout au long de l’existence de la série. Aurait-elle dû être maintenue aussi longtemps au catalogue ? Poser la question, c’est y répondre et, à la fin des années 1980, cette chère vieille chose tenait vaillamment compagnie aux autres survivantes qu’étaient les Aston Martin V8, Rolls-Royce Corniche ou Jaguar XJ-S – des autos qui devaient davantage la prolongation de leur existence aux contraintes financières qu’aux préoccupations patrimoniales et dont on aurait ainsi pu croire qu’elles avaient gagné leur ticket pour l’éternité. Bien sûr, ce ne fut pas le cas et, un jour, la plus embourgeoisée des Ferrari tira comme les autres sa révérence, laissant derrière elle un vide que la 456 n’allait combler que trois ans plus tard – comme si un délai de décence s’était imposé, tant il est vrai que la 412, monument du style italien des seventies et ultime représentante d’une longue lignée, emportait avec elle des souvenirs bien trop émouvants pour pouvoir être oubliés si vite…

La V12 attitude

En introduction, nous avons à dessein évoqué des modèles très différents mais qui, à plusieurs égards, pouvaient être comparés à la 412, en écartant bien entendu toute idée de comparatif tarifaire, voire même de typage précis. Il n’empêche que, dans la seconde moitié des années 1980, les coupés quatre places (ou plus exactement 2+2 ici) à moteur douze-cylindres n’étaient pas légion ; la BMW 850i allait être présentée l’année même de la disparition de la Ferrari et, en attendant, il fallait donc se tourner vers Jaguar pour trouver son bonheur au volant de la fantasque mais si attachante XJ-S, que les hommes de Browns Lane s’attachaient à bonifier millésime après millésime. Naturellement, si le V12 ne constituait pas un impératif absolu, le champ concurrentiel s’élargissait immédiatement et, dans ces conditions, la Porsche 928 S4, la Mercedes-Benz 560 SEC ou la BMW M635 CSi pouvaient légitimement entrer en lice. Mais il faut toutefois en convenir : aucune de ces machines, souvent plus faciles à vivre, parfois plus performantes et toujours mieux construites que la 412, ne pouvaient rivaliser avec elle en termes de charisme. « Une Porsche ou une Mercedes, vous lui reconnaissez des qualités et vous êtes obligé de l’admirer. Une Ferrari, ou elle vous laisse froid, ou elle vous rend très amoureux », pouvait-on lire dans l’Auto-Journal à l’occasion d’un mémorable comparatif réalisé en 1986 sur les routes du Gévaudan…

La classe absolue

C’est au Salon de Paris 1972 que cette somptueuse carrosserie fit son apparition pour la première fois, sous le nom de 365 GT4 2+2. L’auto prenait la succession de la 365 GT 2+2, dont la production avait été stoppée dix-huit mois plus tôt, occasionnant ainsi une première éclipse dans la longue histoire des Ferrari « familiales ». Dû à Leonardo Fioravanti, qui œuvrait alors chez Pininfarina, le design du nouveau coupé quatre places de Maranello correspondait alors à une nette rupture avec les créations issues de la même maison durant la décennie précédente. À l’évidence, les 365, 400 puis 412 relèvent de la même école esthétique que les coupés Lancia Gamma et Fiat 130 ou que la Rolls-Royce Camargue. À chacun ses préférences mais, pour notre part, la Ferrari témoigne d’un équilibre esthétique difficilement surpassable, comme le note feu Antoine Prunet dans son ouvrage de référence Les Ferrari de route et de rêve (éditions EPA) : « … la dernière 2+2 est moins longue que la précédente. Le dessin du maître carrossier turinois en est le principal responsable, notamment dans le traitement harmonieux du pavillon qui en dissimule l’importance, grâce à un pare-brise très incliné et à des montants de custode d’une remarquable finesse. » Présents pour la première fois sur une Ferrari à quatre places, les phares escamotables – gimmick incontournable de ce temps-là – ont abouti à cette proue effilée qui confère une bonne part de son dynamisme au profil de l’engin, dont la carrosserie semble littéralement dévorée par les passages de roues.

Le confort, cette décadence

Assurément bourgeoise, mais sans renier une once de ses origines ni de son pedigree : c’est en ces termes que l’on pourrait définir l’identité paradoxale de cette série, dont la durée de vie totale aura été la plus longue de toute l’histoire de la firme. C’est souvent sous l’appellation générique de « 400 » que l’on évoque le modèle car, que son V12 ait été alimenté par les traditionnels carburateurs Weber (de 1976 à 1979) ou par une injection Bosch K-Jetronic (1979-1985), c’est la dénomination qui aura connu le plus de millésimes et aura été la plus produite – tout est relatif, car le total n’atteint pas les 1800 unités, la 400i dépourvue de pédale d’embrayage représentant à elle seule la moitié de l’effectif. Car c’est aussi la 400 qui, dès le millésime 1977, fera hurler les puristes en intégrant, pour la première fois chez Ferrari, une transmission automatique – en l’occurrence une boîte General Motors Turbo Hydramatic à trois rapports – qui, en dépit des critiques acerbes émises par les gardiens du temple et d’une légère régression des performances, représentera très vite la grande majorité des ventes. C’est ainsi : un coupé de 4,80 mètres à moteur V12 et dépassant les 1800 kilos à vide ne s’adresse pas à la même clientèle qu’une berlinette biplace animée par un V8 et il s’avéra opportun de tenir compte des attentes de conducteurs nord-américains peu à l’aise avec les boîtes manuelles. Patricienne et classieuse à souhait, la 400 était disponible en rouge mais très rares furent les exemplaires peints de la sorte ; en revanche, le gris métallisé ou le bleu marine recueillirent bien plus de suffrages.

La fin d’une époque

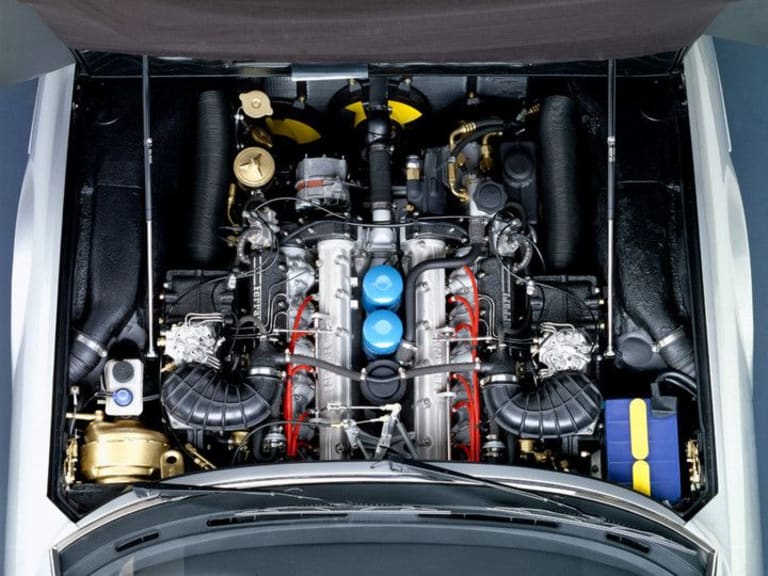

Alors que le prototype « Pinin » de 1980 pouvait laisser espérer la naissance d’une Ferrari à quatre portes, il n’en sera rien et, au printemps 1985, c’est une ultime évolution de la 400 que la marque choisit de présenter sous la forme d’une 412 dont les évolutions, par rapport à sa devancière, relèvent du détail, que l’on lève le capot ou que l’on examine les modifications esthétiques apportées à la voiture, affublée d’un coffre à bagages rehaussé qui n’apporte rien à la grâce de l’ensemble. Passant de 4823 à 4943 cm3, le V12 délivre désormais 340 ch, retrouvant le niveau de puissance des premières 365 et 400, qui avait sévèrement chuté à l’arrivée de l’injection. C’est le chant du cygne de ce moteur de légende conçu près de quarante ans plus tôt par Gioacchino Colombo et dont la production cessera avec celle de la 412, refermant ainsi un chapitre commencé avec les toutes premières Ferrari de route. À cette aune, on peut aussi noter que la 412, construite à moins de 600 exemplaires, quittera la scène quelques mois seulement après le décès d’Enzo, survenu en août 1988… L’habitacle de la voiture ne risque pas de désorienter les ferraristes aux tempes argentées. Repris de l’éphémère berlinette 365 GTC/4, le mobilier de bord n’a guère changé en dix-sept ans, mis à part quelques fanfreluches destinées à moderniser les commandes – à ce sujet, les touches « sensitives » très en vogue chez Ferrari à ce moment-là ne sauraient être considérées comme un progrès pour l’ergonomie, de toute façon aussi négligée que la finition. Engin aussi séduisant que capricieux et exigeant à l’usage, comme savaient l’être les Ferrari des années 70, la 412 semblait délicieusement décalée alors que se profilait la fin du siècle dernier, à la fois vis-à-vis de ses sœurs de gamme et de ses concurrentes plus ou moins directes. C’est toujours le cas aujourd’hui – et c’est peut-être la raison pour laquelle il s’agit de l’une des Ferrari anciennes les plus abordables… Sachez en profiter !